【米国株式】ウォール街プロトレーダーに学ぶ株式トレードのチャートの基礎を解説!

私が短期株式トレードを学び始めたのは、コロナ前の去年の年末ごろからなのですが、もっと前から興味はあり、でも自分に合うメンターがなかなか見つけられずにいました。そこで出会ったのがニューヨークのトレードデスクの一つ、T3 LiveのSami Abusaad(サミ・アブザード)さんでした。

そこで今日は、初心者の方でも比較的短期間で簡単に株式トレードを実践できるようになるために、サミさんの講義に学ぶ米国株式短期トレードにおけるチャートの基礎を解説していきます。

もっと詳しく学びたい方はT3 LiveのYoutubeを見てくださいね。

記事の目次

1, 相場の種類と移行点について

– 相場は常にこの値動きを繰り返している

– 実際の相場と移行点

2, リスクのある相場とそうでない相場

– 取引しやすい相場を選べばリスクも減らせる

– 移行点A

– 移行点C

– ステージ2

– ステージ4

3, 総括

相場の種類と移行点とは

今回説明するにあたって、一般では使われないけど、ここだけの単語として使うものが出てくるのでご了承ください。

私たちが取引する相場では、常に色々な動きをしていますが、大きく種類を分けるなら、レンジ、上昇トレンド、下落トレンド、の3つの環境がありますよね。

そしてそれらの相場の環境が変わっていくポイントを、ここでは移行点と使います。(英語圏ではTransition。トランジションのほうが分かりやすいでしょうか?)

相場は常にこの値動きを繰り返している

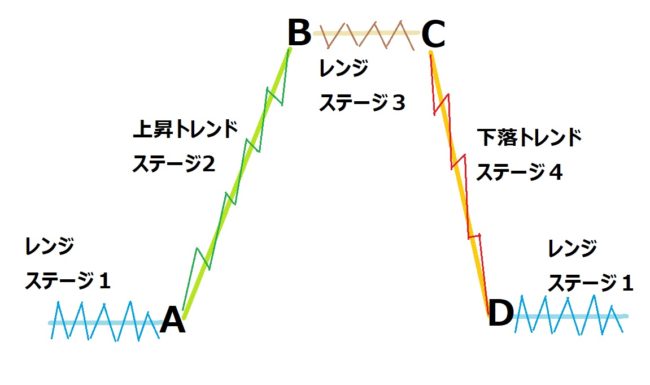

下の図は、相場の環境パターンを簡易化して、相場環境を左からステージ1~ステージ4とし、移行点を左から順にAからDとしたものです。この名称は今後も出てくるので、ここで覚えてくださいね。

こんな感じで、相場は常にレンジ、上昇、レンジ、下落、を繰り返していると考えます。

もちろん、崩れやすいような相場環境では、必ずしも上昇後にレンジを作らず下落することもありますし、絶対にこのパターン通りになるというわけではありません。

ときには移行点Aが曖昧になったり、ステージ3がなかったり、移行点Dが分かりにくい値動きをしていたりと、それは様々です。

サミさんが言うには、このパターンはどの取引銘柄にも当てはめられるが、その中でも特にステージや移行点が分かりやすい銘柄を選定して取引することが大事、と仰っています。

FXの場合そもそも銘柄数が少ないのと、流動性の激しい通貨ペア(ドル円やユーロドル、カナダドル、豪ドルなど取引が多い通貨ペア)は株のように長期投資をする、というのは少ないですので、例えばマスターカードやアマゾンのような優良企業のチャートのように、マクロレベルで長ーい上昇トレンドができることは少ないですよね。

FX自体、短期トレードで下位足での取引が多いので、値動きが複雑だったり、移動平均線が機能しにくい!なんて場合も多々あります。その背景には、FXトレードと株式トレードでは、トレーダー・投資家が見ているインディケーターに違いがあるから、でもあると思います。

なので今日ここで話ししていく内容は、FXには当てはまりにくいと思ってください。

実際の相場と移行点

では、実際のチャートで見みましょう。

これは任天堂の過去チャート日足なのですが、レンジ部は四角で囲っているのと、丸の部分が移行点です。

ちなみに、私が株式トレードで使うインディケーターは、この赤い線と緑の線で、赤が20SMA(単純移動平均線)で、緑が200SMAです。

説明していくと、まずステージ1は上昇に転換する前の、嵐の前の静けさレンジ (英語圏ではcalm before the storm periodなんて言ってます)ですね。

ここの時点でトレーダーは移行点Aを探さなければなりません。移行点Aとは、だらだらと上げ出す分かりにくい場合もあれば、明確な予兆を作って窓を開けてブレイクアウトしていく場合もあります。この写真もブレイクアウトタイプですね。

その後は上昇トレンド(ステージ2)に入りしばらく上げていますが、ある地点から、押し目なのか、上昇の失速し転換するのか、を疑うポイントがありますね。

この時点でトレーダーは警戒します。そしてすぐまた上昇したと思ったら、同じ値幅を打ち消す下落が入り、ここでトレーダーは上昇トレンドの終結を考え始めるので、ここが移行点Bになります。

そして乱高下レンジ(ステージ3)になったと思いきや、一回目の窓開け下落で、下落転換を視野に入れます。

そして2度目の下落にはほとんどのトレーダーが下落トレンド移行(ここが移行点C)を考えます。

そして下落していき(この下落トレンドをステージ4)200SMAに到達した段階で、下落圧力を失速(移行点D)。二点底つけてWを描き(再びステージ1)そして上昇、といった感じです。

少しはイメージが湧きましたか?相場はそれぞれ違いますし、必ずしも全ての場合に全ステージと明確な移行点があるわけではありません。ここで大切なのは、取引の前に今どの地点にいるのかを把握しましょう、ということです。

リスクのある相場とそうでない相場

では、各ステージと移行点をもう少し深ぼって見ていこうと思います。

取引しやすい相場を選べばリスクも減らせる

このステージと移行点を見たときに、どこが一番取引しやすいと思いますか?取引をするなら分かりやすいところを選ぶのがポイントです。これらステージと移行点で最も取引しやすいのは、

2、移行点C

3、ステージ2

4、ステージ4

私はステージ2か4の順張りが一番好きです。この辺りは移動平均線が機能しやすいですね。転換点を見極めて天底をを狙うタイプのトレーダーだと、移行点AやCが取引しやすいポイントかもしれません。

これら4つは、他のステージや移行点よりもリスクが少ない取引ができます。

その理由は、この先の値動きの予兆が出やすかったり、規則性があったり、そして比較的難易度が低いこと、が挙げられます。

レンジ(この場合ステージ1,3)は方向性の迷いも大きく、ボラがあれば短時間で大きな値幅を取っていきやすくはありますが、リスクが高いです。

FXではレンジの崩れやすさを利用したスキャルピング取引は当たり前かと思います。ですが株式トレード、特に米国のトレーダー場合は、資金が大きいスキャルピング用のアカウントを持つデイトレーダー以外なかなか難しい取引です。

そして移行点BとDは、場合によっては効率の良い取引ができるのですが、条件が決まっているのと、かなり難易度が高いです。

高橋ダンさんの取引とサミさんの違い

ちょっとここで余談を挟みますが、投資やトレードといえば、元ウォール街トレーダーで現在投資家、Youtuberの高橋ダンさんが有名ですね。

ダンさんの取引は、様々なインディケーターや証券会社のツール、政治的なファンダメンタルを全て加味しながら、数日間〜数ヶ月間のスイングトレードがメインかな、と思います。

対象銘柄は個別株は少なく、短期的でも長期的でも、比較的安定したトレンドができやすいETFや債券、コモディティなどの銘柄を取引されているように思います。特にCFDや先物、オプションなどのデリバティブも同時進行で行ったり、

↑ こちらはデリバティブの動画です。とてもわかり易かったです。

このように機関投資家ならではの取引や、ペアトレードなど高度な投資戦略も多々見られますよね。

取引の相場環境は、どのステージ、どの移行点でも分析して取引されているように思いますが、一番はトレンドでの取引を推奨している印象ですね。

一方、ここで説明するサミさんのトレードは、インディケーターはシンプルに移動平均線とボリュームのみ。あとはチャートパターン、ロウソク足分析でデイトレ、短期スイングトレードをメインに取引しているトレーダーです。

どちらかというと、リテールトレーダーに多い取引をされています。そういった意味で、全くの初心者の方が株式トレードを行うなら、サミさんの方法は検証は必須ですが、覚えることが少ないので入りやすい、ということはあるかもしれません。

サミさんは、取引するポイントが決まっていて、その主たるものが先ほどの4つの機会です。ですので、その条件に当てはまる取引しやすいチャートをスクリーニングし、厳しく銘柄選定をした上で取引する、というのがサミさんのトレードスタイルです。

移行点A

では話を戻しますが、移行点AとCでは、どちらもレンジの終わりからトレンドに移行するタイミングのところです。

レンジからトレンドに移行する予兆としては、レンジ中に突如これまでにないような大きめの陰線や陽線を付けてきたり、ボラが大きくなり始めたり、トレンド直前に、トレンド方向の反対に長い髭のあるロウソク足を付けてきたり、レンジの上限もしくは下限に偏りながら値動きを推移させたりなど、色々な予兆となる値動きがありますね。

ステージ1,3内ではあまり取引こそしないものの、ここでは何かいつもと違う値動きが起こっていないかを観察する期間です。

例を見ていきましょう。

これはメルカリドリブレの過去チャートですが、ブレイクアウトタイプの移行点Aがありますね。このように、これまでのレンジでは200SMAを行ったり来たりしていましたが、ある地点から一切深ぼらなくなります。

ここからは、値が下落しても20SMAに支えられては上昇していく値動きに変化し、レンジの上限に偏りながら値を推移させ、そしてジャンプしていますね。

もしこの移行点Aで取引したい場合、トレーダーはこのジャンプ直前の値動きを観察し、あらかじめエントリーしなければならないのです。難しいですよね^^;

移行点C

こちらはスケッチャーズの過去チャートの日足です。

ステージ2からステージ3が曖昧なんですが、とにかくレンジから下落トレンドに移行する明確な移行点Cを見せたかったのでこれを出しました。

これは、まずトップ辺りを付けてきたときに、20SMAを深ぼる下落を見せていますね。ですがこの時点ではまだ下落に移行するかは分かりません。なぜなら、まだぎりぎり上昇トレンドの範疇とも読めるからです。

そしてここでレンジ入りします。(黄色い四角部分)そして、そのレンジ中に一過性の急激な上昇を見せていますね。ここで取引していたらかなり焦りますよね^^; 前回下落の時点でエントリーしていたトレーダーは相当ロスカットされたはずです。

話を戻しますが、この突発的な上昇のあと、翌日またレンジ圏内に戻る大きな下落を見せています。この時点で、かなり下落圧力が強い事を認識できます。

そして極めつけは、このレンジを深ぼる下落が起こり、ここで多くのトレーダーが下落トレンド移行(移行点C)を確信します。

ステージ2

ステージ2は上昇トレンド中での取引です。一番リスクが少なく、初心者はまずこの買い(Long)のトレンドフォローで戦うのがおすすめです。私も今のところ、移行点Aかステージ2の買い取引ばかりです。

写真はコカ・コーラの過去チャート日足。

綺麗に20SMAが機能していますね。20MAが機能していると分かった時点で、次に20MAを付けてきたタイミングで買いで入る感じです。コカ・コーラのように決算書も良い、安定優良会社の場合、長期的なトレンドを作りやすいですのでおススメです。

ただサミさんの場合、価格の高い株(Large cap)は効率が悪いので取引しないとのこと。例えばGoogleやAmazonなどですね。それ以外にも、長期投資用ポートフォリオに入っている銘柄の場合、ウォッシュセールルールに引っかかる可能性が高いので、短期トレードでは扱わないほうが良いです。

余談ですが、日本語では上昇トレンド中に角度の緩い下落を入れて、再度上昇トレンドに戻る現象を、調整とか押し目って言いますよね。

英語圏ではPullbackと呼んでいて、ここは移動平均線がかなり活躍するポイントなので、プルバック取引という名前もあるくらいメジャーな取引ポイントです。別に20SMAと200SMAでなくても、既に使っている移動平均線があるならそれで大丈夫です。

ステージ4

ステージ4は下落トレンドです。価格の高い株はいけないと言いながら、良いサンプルがありました。Facebookです。

下落トレンドでは20SMAの下で値が動き、20SMAがきれいに機能するような相場なら、20MAに付けては下落を繰り返します。ですので、20MAに付けてきたらショート取引ができますね。これは分かりやすいですよね。

株式トレードのショートトレードは何かとルールや規制、銘柄の特徴が大きく関わるので、注意しながら取引しましょう。

移行点BとDについて

移行点BやDは取引のお勧めではないのと、自分が取引できるレベルではないので、簡単にご紹介だけします。

このポイントは、上昇トレンドや下落トレンドが終わるポイントです。

私はFXでは移行点B、Dは、条件がそろわない限り手を出さないポイントと決めています。株式トレードでこのポイントで勝負する場合、成功すれば大きな利益ですが、余程熟練したトレーダーでないとリスクは高いです。

以下は先ほどのFacebookのチャートですが、

この黄色の丸の部分なのですが、これが移行点Bの取引ポイントです。

これは上昇トレンドが過熱しすぎて、異常なスピードで上昇してしまったときに、それがポキッと折れて下落する現象が起こるときに取引するものです。

このサンプルはあまりにも極端な例ですが、こういった相場の場合ほとんどステージ3がないことが多いです。

ただ、一過性の大きめな下落をして、すぐ上昇に戻り持ち合ってからの本格下落、という流れもあるので、一概にそうとは言えないんですけどもね。

基本的に移行点BやDは、リスクや効率を考えると取引すべきではないのですが、このような加熱しすぎた後の冷めを狙う取引であれば、効率は高いですので、上級者には美味しい取引ですね。

一応このチャートで取引の論理だけ説明すると、これまで20MAが機能していた上昇だったのが、徐々に20MAまで戻らず更に急な角度で上げ始めます。

その後窓を開けて上昇していますが、最後の上昇でボリュームがこれまでにないくらい大きなボリュームですよね。こういった環境で、突如極端に大きなボリュームの変化が見えていたら要注意なんですね。で翌日大きく窓を開けて下げていった。というものです。

とはいえ最近のテスラのように、上げたと思ったらまた上げて、え?また上げるの?といった感じに、しばらく上昇を繰り返すような期待株上昇も現実あります。ですので、ここは十分注意して取引してください。

ちなみに、これの逆バージョンが移行点Dでの取引になります。

以下はデルタのコロナショック後のチャートです。この丸の部分が移行点Dでの取引ポイントです。これはボリュームも変わってないですし、どこで反発するかの予兆の判断が難しいですね。

この場合はリバーサル取引の要領で、レベル2を使いながらデイトレ、短期スイング取引で取引しますが、初心者にはリスクが高いので、まずはペーパーアカウントなどで練習するのが良いですね。

総括

本当はチャートパターンの説明もしたかったのですが、長くなったので次回に回します。今回ご紹介した相場の種類や移行点など、今後頻繁に出てくるので、忘れたらまたこれを何度も見てもらえたらと思います。サミさんはいつも最後にこう仰います。

Just do it 🙂

by Sami Absaad

ですので、まずはデモアカウントでもいいのでやってみることをお勧めします。